- 昭和55年

- 唐破風造

- 唐門

唐門

門に息づく神々の息吹

常念寺の唐門には、獅子・漠・朱雀・龍・人など、実在する生き物や空想上の生き物含め、あらゆる生命が息づいています。眺めていると、まるでこの門が世界を現している様な感覚にさえ陥ります。

常念寺にある建築物や、安置されている仏像・美術品には、その見た目の美しさもさることながら、宿っている多くの物語や長く深い歴史があります。ただその外観を眺めるのではなく、込められた想いや意味を知ると、一層違った楽しみ方が叶います。

この世で初めて造られた仏像は1世紀ごろ、パキスタンのガンダーラとインドのマトゥラーと伝わっています。日本では6世紀〜8世紀頃に仏教が伝わり、仏像の制作が始まりました。拝むことで誰しもが持つ仏の心を開いてくれ、心がほっと安らげる。そんな仏像の数々をご紹介します。

常念寺のご本尊〝阿弥陀如来〟様は、人々をあらゆる苦難から救い、極楽浄土へと送ってくれる如来様です。 西方にある極楽浄土の主であり、限りのない光と限りのない命で、どんな罪を背負った衆生(人々)でも救うことのできる唯一の存在と言われています。

苦難除去/現世利益/ 病気平癒/厄除け/極楽浄土

〝如来〟は「真実から来た者」という意味を持ちます。阿弥陀如来様は、最高の境地に達した存在であり、最高の位を持つ仏様です。

延暦23年(804年)に伝教大師が唐へ渡る際に彫刻した菩薩様で、室町幕府初代将軍である〝足利尊氏〟公の守り本尊でもあります。あらゆる願いを叶える如意宝珠の功徳を表した仏で、姿は物思いに耽る王者がモデルと伝えられており、迷える人々を救う仏様です。一宮市の指定文化財に登録されています。

※秘仏の為、ご開帳時のみ拝観いただけます。

智慧/財福/福徳授与/安産/延命

輪王座と呼ばれる姿勢が特徴で、〝どうすれば人々を救えるのか〟と悩んでいる姿だとされています。

西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた100カ所の観音霊場のご分身を如意輪観世音菩薩の両脇にお祀りしております。順を追ってそれら霊場を参詣することを「観音霊場巡礼」と言い、歴史の深い巡礼行として多くの方がご参加されています。

祈願成就/贖罪/滅罪

観音菩薩が33の姿になり人々を救済へ導く、という信仰に由来し観音霊場が33所とされています。(秩父も元々は33所でした)

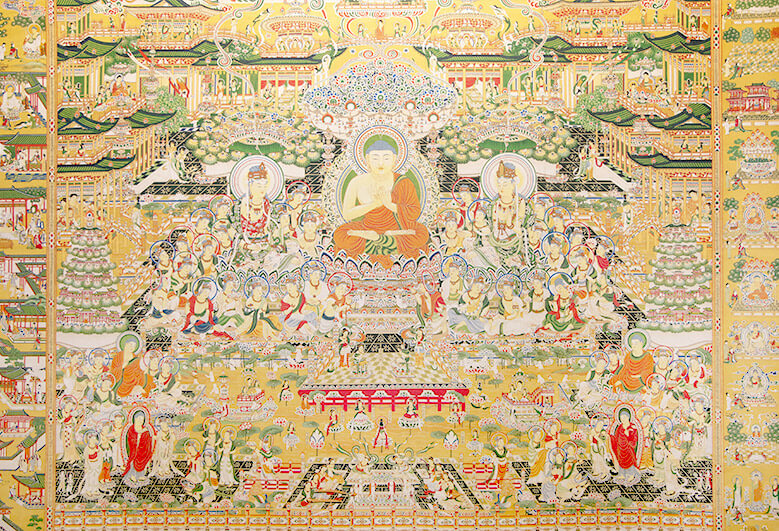

「仏の世界を表している」とされる、當麻曼荼羅。奈良當麻寺のご本尊であり、西方極楽浄土のありさまと中将姫伝説を通した仏教における大切な教えが、壮麗かつ神聖に描かれています。曼荼羅に込められた想いや、その教えを解説する行事を常念寺にて開催しております。ご興味のある方は是非ご参加ください。 ※当時に安置している作品は模写です。

悟り

曼荼羅は、もともと仏教が誕生した古代インドのサンスクリット語で「本質を有する物」を意味します。曼荼羅を紐解けば、仏教の世界、教え、あらゆる真実が見えてくると言われています。

常念寺本堂にある大数珠は、お経にあわせて大勢で回しながら念仏を唱える「百万遍念仏」として知られる行事に使用されます。そうすることで、人間が持つ108個の煩悩が消滅し、有難い功徳を得られるといわれています。

厄除け/魔除け

お釈迦様が「108個の実を繋いで輪を作り仏法僧を唱えその実を繰ると煩悩が消える」とインドの王に説いたのが数珠の誕生とされています。(諸説あり)

![]()